こんにちは、キョウです。

薬膳の資格を取った人って、毎日どんなご飯を作っているんだろう?と思ったことはないですか?

そんな風にイメージしている人がいたら、ごめんなさい!うちはすご〜く地味です!基本、一汁一菜ですし。でも「薬膳って、こんなんでいいのか!」と安心してもらうために、誰も期待していない「うちのリアル晩ごはん」をご紹介したいと思います。

コンテンツ

魚缶で炊き込みごはん

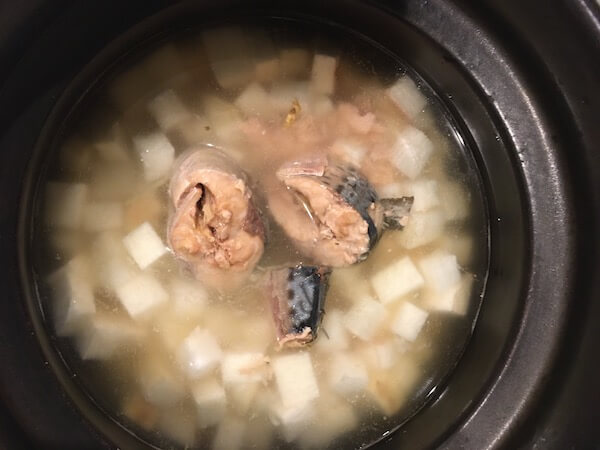

さっそく、このブログで何度もご紹介している「魚缶の炊き込みごはん」。わが家の子どもたちはあまり魚メニューを喜ばないので、魚缶で魚を取り入れています。

薬膳では本来、缶詰を使いません。でも勝手に、添加物が少ないものを選んで取り入れています。骨ごと食べれるし、さばく手間がいらないので重宝するんですよね。

魚缶をいわしに変えたり、鯖にしたり。具材もその時々で変えています。この時は、いわしと黒豆を組み合わせて「気血を補うレシピ」にしました。

黒豆は、炊き込みごはんやスープによく入れます。アンチエイジングにもよいので、薬膳を学んでから、かなり取り入れるようになった食材のひとつ。「黒いものはアンチエイジング」!家族が喜ぶメニューで自分のアンチエイジング。これ大事です!

魚缶で炊き込みごはん part.2

こちらも、寒い日に作った魚缶の炊き込みご飯。

鯖缶、切ったお餅、山芋、しょうがを入れて「とことん気を補って風邪予防のレシピ」にしました。水を入れすぎてベチャッとしたので仕上がり写真は省略!でも、食べたら体がぽかぽかしてきました。お餅には「固表」といい、体のバリア機能を高める働きがあります。この炊き込みごはんに汁物か煮物、副菜を一品つけて終わり〜という感じです。

秋の小さいおかず

こちらは秋の後半に作った、小松菜ごま和え。朝晩冷え込んで乾燥気味、子供たちも「喉がイガイガする〜」と言うので、副菜に作りました。

小松菜が肺を潤し、ごまが乾燥を和らげます。仕上げに体をあたためる干しエビをぱらっとふって、冬に備えたレシピです。

ある日のリアル献立

ある日のリアルな献立。卵のスープと、炒め物。あと、かぶの漬物。簡単すぎて恥ずかしい。いつもこんな感じで、だいたい一汁一菜+常備菜です。そんな何品も作れません。

でも組み合わせは薬膳の考え方を取り入れています。スープの方は、安神作用といって、気持ちを落ち着かせる作用を持つゆり根、蓮の実、卵を使った「安眠レシピ」です。

ゆり根も蓮の実もほくほくで甘くて大好き!安く売っているのを見つけたら、ガッとつかんで離しません。笑 薬膳を学ばなかったら、たぶん買うことはなかったかもしれません。でもおいしくて体にいいなんて、本当に最高ですね。

そして炒め物の方は、鶏肉、ほうれん草、しいたけを使い、気血を補う組み合わせに。食べ過ぎないよう、控えめに盛り付けましたが、この後お代わりしました。笑

庭の野菜でカンタン漬物

畑で野菜を育てているので、とれたて野菜で一品作ったりもします。これって究極の養生…と思うのです。(野菜を育てるのは旦那と子どもです。私は食べるだけ!)

不恰好なかぶだけど、完全無農薬、とれたてホヤホヤ。

塩もみして、調味酢につけるだけですっごくおいしいお漬物になりました。かぶは消化不良などに効果的。以前作ったスダチンピをかけることで、消化力が高まります。これもカンタンだけど薬膳の組み合わせを生かしてます。

甘酒でスープ

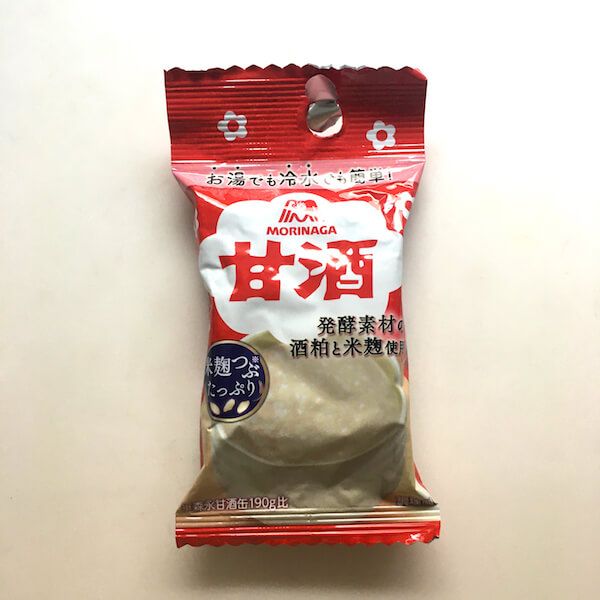

甘酒のフリーズドライ発見を発見。そのまま飲んでもよかったのですが食事作りに役立ててみました。

甘酒は中医薬膳学の本では見かけませんが、お米を麹菌で発酵させているので気力を補う効果や消化力を高める効果があるのではと思われます。

じゃがいも、甘酒、豆乳でポタージュにしました。ほんのり甘みがあっておいしかった♪

一般的に甘酒は、飲む点滴といわれているのが有名ですよね。飲み過ぎると痰湿(余分なもの)をためそうですが、朝晩1回ずつ適量飲むと美肌や髪ツヤによいそうです。

薬膳を生かして休日メニュー

わが家の休日の晩ごはんは、だいたい鍋かホットプレートを使ったメニューなのですが、冬のある日、手作りぎょうざにしました。

えびとニラのバージョン、豚肉と白菜のバージョン、どちらも腎によい具です。ぎょうざって夏のイメージですが、冬にもいいんですよね。

ぎょうざの時は、ぎょうざonlyです!私の実家ではぎょうざを手作りする文化も、ぎょうざonlyの晩ごはんもありませんでした。昔の彼氏が「うちでは、ぎょうざは手作り。ぎょうざの時は、ぎょうざだけを100個くらい作って食べる」と言っていて、すごくびっくりしたのですが、いつの間にかうちもそうなってました。笑 わからないものです。

食育を兼ねて、ぎょうざは子どもに包んでもらいます。特に小学生の長男…将来、奥さんに料理任せっぱなしの人になって欲しくないので(笑)、めっちゃ手伝わせてます。あまり嫌がらずにやってくれるので、楽しいんでしょうね。薬膳を作りながら、食育もしちゃいます。

薬膳はカンタンに取り入れられる

わが家のリアル晩ごはん、若干、いやかなり華に欠ける内容でしたがいかがでしたでしょうか。

資格を取ってよかったことを改めて考えると、普段のごはんを作るときに「今日はこの組み合わせで気力を補うレシピにしよう」とか「潤いをプラスするレシピにしよう」「季節の薬膳の組み合わせで作ろう」など、「組み立てができること」です。

覚えてしまえばそんなに難しくないですし、毎日のごはん作りに必ず薬膳食材を使う必要もありません。今回の写真のように、本当にふつう(ですよね?)のメニューです。

食材の知識も身につくので、黒豆やきくらげ、ゆり根など、知らなければなかなか買わないような食材の効果を知ることができたのも、よかったなと思っています。

↓気軽にまずは薬膳の通信講座から始めてみては?いろいろあるので資料請求してみてくださいね。

中国のお母さんは、普段のおかずを何品か作って、家族の体質ごとに「あなたはこのおかずを多めに食べて」「あなたはこっちのおかずを」とすすめるそうです。そこまでするのは大変だけれど、家族の体質をわかって「これ食べときや!」と言えたら最高ですよね。薬膳を気軽に取り入れて、ちょっとずつ進化していきたいと思います♪

楽してできる薬膳がいちばんです!